Pour que Mâmon, le Dieu de l'Argent, ne règne pas en maître,

l'Eglise catholique a édicté une Doctrine, dite "sociale". (Eva)

Retrouver la foi en l'économie

Lors de la campagne présidentielle de 2007, Jacques Cheminade nous a fait partager ou découvrir « l’un des quatre grands courants de l’humanisme engagé de notre pays » : la doctrine sociale de l’église (ou christianisme social). Les trois autres sont : le socialisme républicain (Jean Jaurès et Charles Tillon), le radicalisme de progrès (Jean Zay (1) et Jean Moulin) et le gaullisme patriote. Ces quatre courants s’interconnectent et convergent de manière constante et croissante. Ils sont les vraies racines de la France universelle et ils portent en eux les bases de notre projet contre le fascisme financier ainsi que celles de la renaissance politique à venir.

Dans l’une de ses dernières interventions, Jacques Cheminade a remis de l’avant trois encycliques spécifiques de l’église : Laborem exercens (Le travail humain), Veritatis splendor (La splendeur de la vérité) de Jean-Paul II, ainsi que Populorum progressio (Sur le progrès des peuples) de Paul VI, et a invité ceux qui savent à enseigner à ceux qui ne savent pas. Sans peur de nous tromper, nous pouvons dire qu’une très grande majorité de la jeune génération ne connaît, ni d’Eve ni d’Adam, ce courant fondamental de notre histoire. J’ai donc décidé de vous faire partager ma découverte de ces textes et de leur enseignement profond. Je poursuis ce faisant un double objectif : politiser les chrétiens et christianiser les politiques. C’est pourquoi, pour le plaisir de tous et pour le mien, je vous livre ici un récapitulatif sur ce courant religieux et politique méconnu par nous et en général. J’essaierai de vous montrer en quoi il est important de le faire revivre dans notre société, sans l’utiliser comme un outil politique de séduction des milieux socio-chrétiens comme le font trop souvent nos hommes politiques, ni comme un masque vénitien que l’on se met devant le visage pour cacher nos carences morales et éviter toute introspection. Ce courant est avant tout une discontinuité morale dans l’histoire chrétienne de l’Europe et de la France. C’est une avancée non négligeable de la pensée des institutions catholiques, ainsi que de la pensée humaine dans son ensemble. Malheureusement, le milieu qui l’a vu naître est souvent considéré comme « un autre monde », ritualiste, atemporel, mystique, voire même pour certains apolitique ! Loin de nous l’idée d’analyser ici les défauts ou manques de telle ou telle doctrine, de telle ou telle personne ou d’essayer de retirer le brin de paille dans l’œil de notre voisin, nous voulons plutôt essayer d’en retirer le meilleur, les conceptions les plus universelles, afin de nous libérer de nos propres limites, nos propres déterminismes car seule « la concorde engendre l’ordre et la beauté », et c’est dans le changement même que l’univers et notre esprit s’accordent dans une relation de progrès constant et que l’humanité dans son ensemble accède à des niveaux d’existence supérieurs. Loin de nous également, la prétention de présenter ici l’ensemble de la doctrine sociale de l’église dans toute sa splendeur ou d’en faire une étude exhaustive. Je ferai d’abord un parcours historique des différentes encycliques, depuis Rerum novarum, (du moins celles qui me paraissent les plus importantes), puis j’essaierai de montrer quelques réalisations concrètes issues de ce courant de pensée, leurs congruences avec le moment de l’histoire dans lequel nous vivons et les armes que nous avons à notre disposition pour gagner la bataille qu’ont commencée nos prédécesseurs. Enfin je mettrai une emphase plus importante sur deux des encycliques que Jacques Cheminade a citées dernièrement. Pour terminer, je me permettrai de lancer une polémique sur la prochaine révolution nécessaire et fondamentale que doivent entreprendre les institutions catholiques, à travers l’exemple d’un penseur que j’ai récemment découvert qui se nomme Maurice Zundel.

Nous vivons actuellement une période tragique de l’histoire européenne, et face à cette triple crise : économique, politique et culturelle, le temps est venu de « vomir les tièdes » et de défendre la vérité face à la capitulation immorale de nos élites devant le sort injuste de milliards d’individus sur cette planète. Ce travail se veut avant tout pédagogique et préliminaire à des recherches plus approfondies. Il est destiné à tous ceux qui voudraient avoir en leurs mains et en leurs cœurs l’enseignement de la doctrine sociale de l’église, toujours d’actualité et sans cesse rénovée par les différents papes. J’y ai joint les citations qui m’ont paru les plus révolutionnaires. Vous verrez, l’économie physique, de ce point de vue, c’est aussi une bonne nouvelle ! Léon XIII : le christianisme républicain

Rerum novarum (Des choses nouvelles) a été écrit par le pape Léon XIII en 1891 et s’intéresse spécifiquement à la condition des ouvriers (les 80% des gens les plus pauvres de l’époque comme aujourd’hui). Comme il le dit dès le début : « 432 (…) La richesse a afflué entre les mains d’un petit nombre et la multitude a été laissée dans l’indigence. » L’oligarchie industrielle de l’époque est devenue une oligarchie purement financière mais le problème qui nous est posé aujourd’hui est toujours le même. Pour Léon XIII, la cause en est que « 434 (…) les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vu, avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d’une concurrence effrénée (…) 435 Les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine des pauvres contre les riches. » Ainsi, comme nous pouvons le lire dans l’un des derniers écrits de M. LaRouche (2), La fraude du libre-échange : « Donc, une fois encore, comme dans mon texte précédent ‘le débat économique pour la Russie’ notre analyse et nos propositions doivent exposer et rejeter les éléments mythiques et simplistes de la soi-disant légende ‘Marxisme Versus Capitalisme’ » (3). M. LaRouche et M. Cheminade ont toujours mis au centre de leur combat politique le dépassement des dogmes au service de la vérité, et en particulier le dogme des soi-disant théories économiques qui font autorité, dogme qui a toujours consisté à vouloir opposer libéralisme et socialisme, marxisme et capitalisme, intérêt privé et intérêt général, l’homme et l’argent. M. LaRouche résume à sa manière la polémique en démontrant les caractéristiques ontologiques communes de ces doctrines que tout le monde cherche à opposer. « Comme je l’ai déjà dit dans mon écrit précédent, Karl Marx est un dupe avoué du plagiaire et fraudeur Adam Smith. (sic) » (4). Il replace le débat au cœur même de chacun d’entre nous : « Le premier point crucial à considérer sur ces sujets, est qu’il n’y a aucune découverte de principes physiques universels réels, connus, qui n’ait été réalisée autrement que par une percée expérimentalement vérifiable par la puissance de l’esprit d’un individu unique ». Ainsi pour LaRouche, l’individu est à l’économie ce que le soleil est à notre système solaire, sa force motrice, et la créativité humaine est l’origine de l’économie en même temps que sa fin. Dans ce même texte, il nous expose la voie royale à suivre : « l’alternative du système d’économie politique américain comme un système mondial d’association œcuménique d’Etats-Nations souverains républicains ». (5)

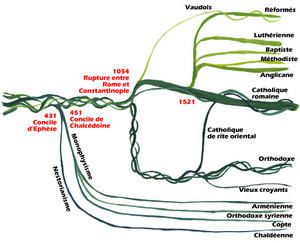

C’est cette question de l’œcuménisme qui est au cœur de la doctrine sociale de l’église, non seulement comme base d’un dialogue des cultures et des religions, mais comme un principe moral universel, applicable aux différents membres d’un même corps social.

Mais sur quelles bases philosophiques est fondé ce dialogue interpersonnel ou entre Etats-Nations ?

Dès les premières pages de l’encyclique de Léon XIII, la réponse est sans ambiguïté. Elle devrait résonner en nous chaque fois que nous agissons, non à l’image de Dieu, mais à l’image d’un animal recherchant sans fin la satisfaction de ses plaisirs primitifs : « 437 (...) Il y a en effet, sous ce rapport, une très grande différence entre l’homme et les animaux sans raison. Ceux-ci ne se gouvernent pas eux-mêmes ; ils sont dirigés et gouvernés par la nature, moyennant un double instinct qui, d’une part, tient leur activité constamment en éveil et en développe les forces, de l’autre, provoque tout à la fois et circonscrit chacun de leurs mouvements. Un premier instinct les porte à la conservation et à la défense de leur vie propre, un second à la propagation de l’espèce. Les animaux obtiennent aisément ce double résultat par l’usage des choses présentes, mises à leur portée. Ils seraient d’ailleurs incapables de tendre au-delà, puisqu’ils ne sont mus que par les sens et par chaque objet particulier que les sens perçoivent. Bien autre est la nature humaine. En l’homme d’abord se trouvent en leur perfection les facultés de l’animal. Dès lors, il lui revient, comme à l’animal, de jouir des objets matériels. Mais ces facultés, même possédées dans leur plénitude, bien loin de constituer toute la nature humaine, lui sont bien inférieures et sont faites pour lui obéir et lui être assujetties. Ce qui excelle en nous, qui nous fait hommes et nous distingue essentiellement de la bête, c’est l’esprit ou la raison. » Loin du discours religieux moralisateur, ou de l’idéologie matérialiste, les vrais penseurs de la doctrine sociale de l’église mettent l’homme et sa raison au centre même de l’univers, co-responsable de la création par le travail humain.

La question de la propriété privée au cœur de la condition des ouvriers :

« 460. Qu’on ne pense pas que l’Eglise se laisse tellement absorber par le soin des âmes qu’elle néglige ce qui se rapporte à la vie terrestre et mortelle. »

Le droit à la propriété est l’une des choses fondamentales pour la liberté des individus dans la doctrine sociale de l’église et en particulier dans les écrits de Léon XIII. Ce dernier établit une distinction précise entre le droit de propriété et le droit de servage, trop souvent confondus par les détenteurs du patrimoine ou du capital à son époque. Cette distinction fera polémique dans les milieux capitalistes arriérés, qui à la fin du XIXème siècle voulaient prolonger le système politique du Moyen-âge et refusaient que le droit de progresser soit accessible à l’ensemble de l’humanité. Cette opposition apparente n’est pas présentée en tant que telle par Léon XIII. Utilisant un point de vue supérieur, il redonne toute sa place à l’individu, à son droit de jouir des bénéfices de son travail, de léguer son bien à ses descendants, et donc à être libre par son droit à la propriété. Il reconnaît aux institutions des peuples le droit d’ingérence dans les affaires privées quand celles-ci sont en opposition flagrante avec le respect de la dignité humaine. « 439. Qu’on n’oppose pas non plus à la légitimité de la propriété privée le fait que Dieu a donné la terre au genre humain tout entier pour qu’il l’utilise et en jouisse. Si l’on dit que Dieu l’a donnée en commun aux hommes, cela signifie non pas qu’ils doivent la posséder confusément, mais que Dieu n’a assigné de part à aucun homme en particulier. Il a abandonné la délimitation des propriétés à la sagesse des hommes et aux institutions des peuples. Au reste, quoique divisée en propriétés privées, la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous, attendu qu’il n’est personne parmi les mortels qui ne se nourrisse du produit des champs. » Ainsi le droit de « partager la terre » ne revient pas à l’église mais aux gouvernants, aux institutions des peuples et donc à la politique. « 464. Les chefs d’État doivent d’abord apporter un concours d’ordre général par tout l’ensemble des lois et des institutions. Nous voulons dire qu’ils doivent agir en sorte que la constitution et l’administration de la société fassent fleurir naturellement la prospérité, tant publique que privée. … De même donc que, par tous ces moyens, l’Etat peut se rendre utile aux autres classes, de même il peut grandement améliorer le sort de la classe ouvrière. Il le fera dans toute la rigueur de son droit et sans avoir à redouter le reproche d’ingérence ; car en vertu même de son office, l’Etat doit servir l’intérêt commun. » La révolution doctrinale qu’apporte Léon XIII n’est pas seulement un rejet du libéralisme et du socialisme (= marxisme avant Jaurès) considérés comme frauduleux. Il va plus loin encore, ce qui fait scandale à son époque, dans sa prise de position sur le rôle de l’état : « 487. La société privée est celle qui se forme dans un but privé, comme lorsque deux ou trois s’associent pour exercer ensemble le négoce. Les sociétés privées n’ont d’existence qu’au sein de la société civile dont elles sont comme autant de parties. Il ne s’ensuit pas cependant, à ne parler qu’en général et à ne considérer que leur nature, qu’il soit au pouvoir de l’Etat de leur dénier l’existence. Le droit à l’existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l’anéantir. C’est pourquoi une société civile qui interdirait les sociétés privées s’attaquerait elle-même, puisque toutes les sociétés, publiques et privées, tirent leur origine d’un même principe : la naturelle sociabilité de l’homme. Assurément, il y a des cas qui autorisent les lois à s’opposer à la formation de sociétés de ce genre. Si une société, en vertu même de ses statuts, poursuivait une fin en opposition flagrante avec la probité, avec la justice, avec la sécurité de l’Etat, les pouvoirs publics auraient le droit d’en empêcher la formation et, si elle était formée, de la dissoudre. »

Ainsi cette discontinuité morale introduite dans les institutions catholiques par Léon XIII, va renverser les valeurs de l’époque au sein même de l’Eglise, et remettre la reconnaissance du droit des ouvriers au cœur de tout développement positif d’une société. Ceux-ci sont en effet « livrés, isolés et sans défense, à des maîtres inhumains et à la cupidité d’une concurrence effrénée », « (...) l’autorité publique doit tout d’abord les sauvegarder en arrachant les malheureux ouvriers des mains de ces spéculateurs qui, ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans mesure de leurs personnes pour satisfaire leur cupidité. »

J’en resterai ici pour les conceptions générales, mais d’autres points fondamentaux sont également abordés dans cette encyclique, comme l’âge légal du travail, la durée du repos, la fixation du salaire, l’appel à la création de syndicats ouvriers, de sociétés de secours mutuel entre ouvriers et patrons, qui « ont pour but de secourir les ouvriers, ainsi que leurs veuves et leurs orphelins, en cas de mort, d’accidents ou d’infirmités. » Refusant les dogmes de la société dans laquelle il vit, Léon XIII, prendra des positions courageuses et en opposition complète avec la pensée de son temps. Il créa une révolution à l’intérieur des institutions catholiques qui jusqu’à son époque se refusent à envisager un ordre supérieur dans l’organisation de la société, à savoir le mariage entre le meilleur de la tradition républicaine et le meilleur de la pensée chrétienne. Son œuvre est restée le roc sur lequel s’est bâtie toute la pensée des différents papes qui lui ont succédés dans l’ensemble du XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui.

suite à http://www.lymfrance.org/Retrouver-la-foi-en-l-economie.html

Doctrine sociale de l'Eglise :

Le Site officiel :

http://doctrinesocialeeglise.org/